全国研修会の開催概要

| 日時 | 2024年3月3日(日)9:30~15:20 | |

|---|---|---|

| 開催方法 | 対面とオンライン配信(Zoom) | |

| 開催場所 |

日本科学未来館 〒135-0064 東京都江東区青海2丁目3-6 |

|

| 開催内容 | 09:30~09:40 | 開会挨拶 |

| 09:40~10:30 | 基調講演 | |

| 10:40~11:50 | 実践発表・意見交換 ① | |

| 11:50~13:20 | ブース形式の交流セッション(途中、昼休憩) | |

| 13:20~14:30 | 実践発表・意見交換 ② | |

| 14:40~15:10 | まとめ | |

| 15:10~15:20 | 閉会挨拶 | |

※本ページに掲載されている資料の著作権は各研究会等に帰属しています

無断使用等はご遠慮ください

全国研修会の様子

2024年3月3日(日)、日本科学未来館(東京都江東区)およびオンラインにて、「全国研修会」を実施しました。「高レベル放射性廃棄物の地層処分を授業でどのように取り上げるか」をテーマに、2023年度における授業研究やその実践などの報告を全国各地の先生方からいただき成果を共有するとともに、今後の課題を検討する機会として開催した研修会です。今回は授業実践発表に加え、より活発な交流がしたいという参加者の声を受け、初の試みとしてブース形式の交流セッションを実施しました。当日は21団体約180名の方々に参加いただき、熱い意見交換が行われました。

開会挨拶 NUMO 理事長

NUMO理事長の近藤駿介が登壇。高レベル放射性廃棄物の地層処分について、社会のために必要な事業でありながら、100年の長期にわたる事業であるが故に、理解を得ることの難しさや自分事として考えることの難しさがあると語りました。また、NUMOの使命や対話活動の重要性、参加者の皆さまへの感謝を伝えつつ、「主体的・対話的で深い学び」を通して、自分事として考えられるようになることを目指し、今後も学校の授業で取り扱っていただきたいと訴えました。

基調講演

株式会社ユニバーサルエネルギー研究所 代表取締役社長 金田武司氏

「日本のエネルギー!その特殊性を歴史から考える」(PDF形式:4.7MB)![]()

金田武司氏(株式会社ユニバーサルエネルギー研究所 代表取締役社長)を講師に迎えた基調講演では、「日本のエネルギー!その特殊性を歴史から考える」をテーマに、世界情勢やエネルギーに関わる歴史から見えてきた日本の特殊性と課題、エネルギー自給率を上げることの重要性について、わかりやすく解説していただきました。

先生方による実践発表・意見交換

午前(セッションA、B)と午後(セッションC、D)それぞれ2会場に分かれ、計12団体の先生方による実践発表と意見交換が行われました。

■セッションA コーディネーター:島根大学教授 栢野彰秀氏

未来型科学教育研究会(FSTA)

高レベル放射性廃棄物の処分に視点を当てた授業実践(PDF形式:2.7MB)![]()

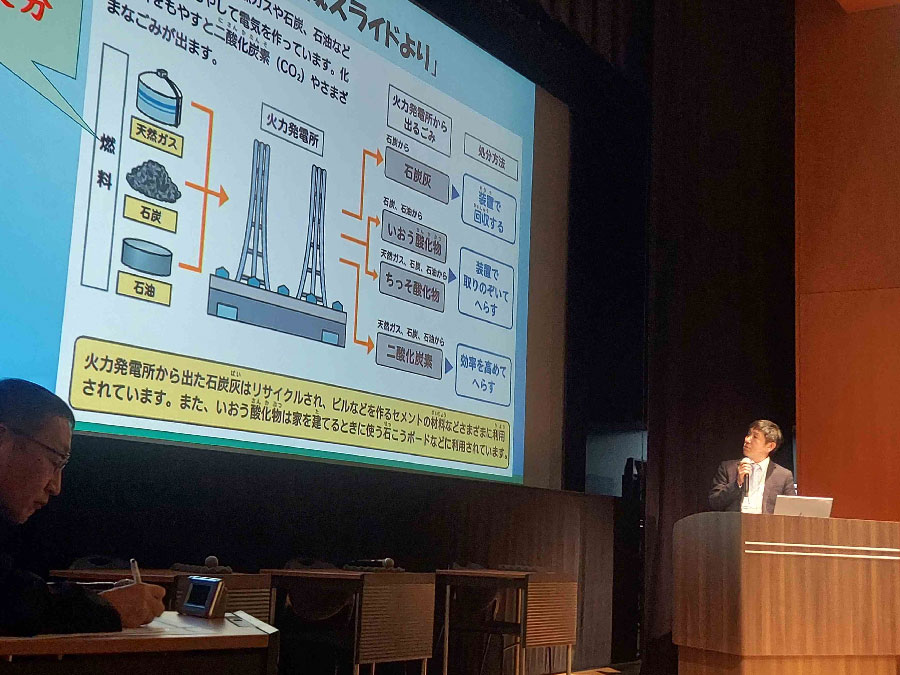

中学校3年生の理科で「ベースロード電源の主となる発電にはどの電源が適しているか」という課題を扱い、地球規模の課題である廃棄物の処分に関係する事実を知り、自分の意見を持ち、持続可能な社会の実現に向けて考えることができる生徒の育成を目指した授業実践の報告でした。NUMOの出前授業も活用したことで、生徒の理解が深まり、興味もアップしたとのことです。結果として水力発電や火力発電をベースロード電源に選ぶ生徒が多かったことについて、地域に身近なことや、時間の関係で経済面・安全面からの検討まではできなかったことも要因ではないかとの反省もありました。

エネルギー環境教育関西ワークショップ

地層処分の学習を通して、社会や自分自身ができること・すべきことを考える NUMOとのコラボ授業を通して(PDF形式:3.2MB)![]()

中学校での各教科(社会科、理科、技術・家庭科)の学習を通してエネルギー環境問題を限られた時間の中でも幅広く学び、生活との関係を理解しながら、生徒が高レベル放射性廃棄物の地層処分を自分事として考えることができるようになることを目標に実施した、NUMOとのコラボ授業の実践報告でした。「自分の家の近くで地層処分を実施しても良いと思いますか?」というテーマについて班に分かれて主体的・対話的に学び、バタフライシートで意見を共有。生徒からは他人事だと思ってはいけないほど重大な問題だと思ったという感想が出たとのことでした。

エネルギー環境教育研究会かこがわクラブ

校内の放射線量測定から高レベル放射性廃棄物の処分方法を考える(PDF形式:4.8MB)![]()

中学校2年生の複数のクラスの理科での授業実践報告でした。教室および敷地内5か所の計6か所の放射線量を測定し放射線の特徴を学んだ後、班ごとに話し合って高レベル放射性廃棄物のベストオブ処理方法を考えるという授業内容を発表。原子力発電所が無い地域でありながら、子ども達が地層処分を自分事として考えられたことについて、話し合いとICTの活用が効果的だったのではないかという意見も出ました。また、今回は時間の都合で実現できなかったNUMOによる出前授業も、各教科で連携できれば可能かもしれないとの話もありました。

■セッションB コーディネーター:京都教育大学名誉教授 山下宏文氏

技術教育研究所

エネルギー教育からの地層処分へのアプローチ(PDF形式:1.3MB)![]()

水産高等学校での授業実践についての報告でした。放射線などにネガティブなイメージを持つ水産高校の生徒に対し、生徒になじみのあるメタンハイドレートと地層処分を関連付けて安全性を説明することで理解の促進を図りました。一方で、生徒に安全性を説いてもSNSなどから間違った情報を得る可能性があるとの意見に対しては、メディアリテラシー教育と両輪で取り組む必要があると回答されていました。

札幌 安全な処分を考える会

社会「不要な物の処理」についての意見を持つ学習 札幌の冬を快適に過ごすために~立場が違うと見え方が違う~(PDF形式:3.2MB)![]()

NIMBY(公共に必要な施設ということは認めつつも、自らの居住地に建設されることには反対する住民、またその態度)の問題から高レベル放射性廃棄物の授業実践の輪が広がらないという課題意識のもと、社会的合意形成の力を義務教育段階から育む目的で行われた授業実践の報告でした。市民側と市職員側の双方の立場から地元札幌市の雪事情について調べ、自分の意見を考えるという授業。意見交換により、自分の意見の見直し・相手の立場の想像など、自分の考えもブラッシュアップできることが明らかになったとのことでした。小学4年生に対しての授業ということもあり、相手の立場を理解する難しさや、合意形成の難しさも指摘され、5,6年生でも継続して取り組んでいきたいと、まとめていました。

エネルギー教育を考える「わかば」の会

エネルギー環境教育の今、これから(PDF形式:1.9MB)![]()

地球温暖化問題から日本のエネルギーに関する現状と課題を考え、再生可能エネルギーの問題点にも言及しつつ、原子力発電の利用に対する国民的合意形成のための教育の必要性を説くという内容でした。理科に限らず、様々な教科で扱うことが大切とまとめていました。

■セッションC コーディネーター:京都教育大学名誉教授 山下宏文氏

仙台エネルギー環境教育推進研究会

「地層処分」から考えた子供たちに育てたい力~地層処分の学習の理論と実践~(PDF形式:2.9MB)![]()

小学校4年生の総合的な学習の時間を活用し、子ども達が主体的に学び、考えて発表するような授業の実践と、その成果と課題についての報告でした。SDGsをメインテーマに据えつつ、地層処分に言及する内容です。より深い検討を子ども達に行わせるには総合の時間だけでは足りないという課題も見えたと発表がありました。

山陰エネルギー環境教育研究会

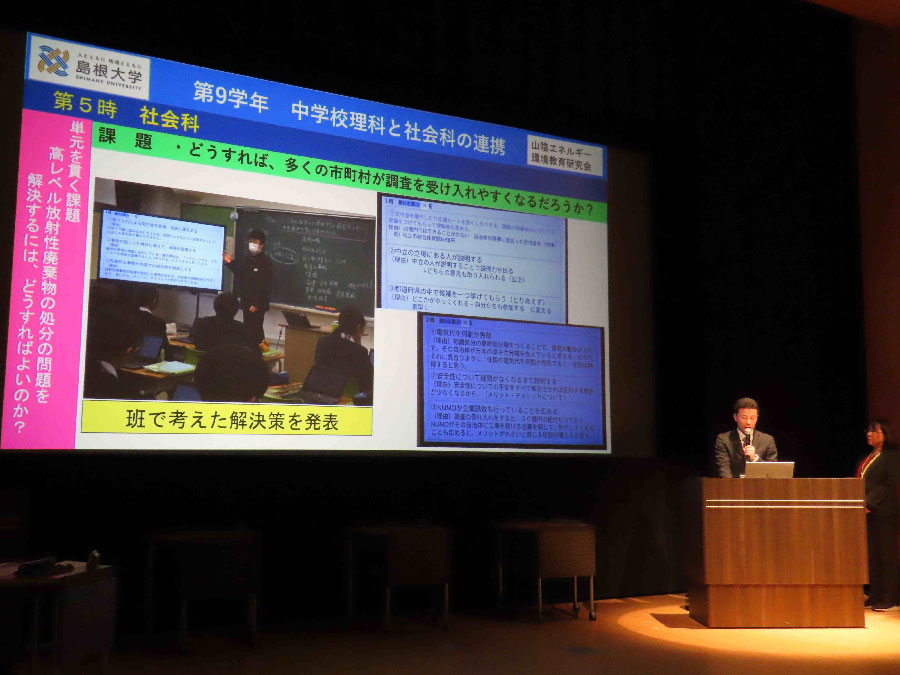

島根大学教育学部附属義務教育学校における高レベル放射性廃棄物の地層処分を取り扱った授業実践~第9学年 中学校理科と社会科の連携~(PDF形式:1.9MB)![]()

中学校理科と社会科の連携で、「高レベル放射性廃棄物の処分の問題を解決するにはどうすればよいのか?」という課題について、自分の意見を考えさせるという授業実践の報告でした。意見を発表する際に、根拠を明確にするように指導したとのこと。理科の授業では科学的に、社会科の授業では多面的・多角的に考えることができたため、授業が進むにつれて生徒達の意見が変わっていったと発表がありました。

とやまエネルギー環境教育授業研究会

クロスカリキュラム「環境」~合科単元(題材)の具現化にむけての取組~(PDF形式:2.6MB)![]()

小中一貫校の中学3年生の社会科の時間を使い、教科横断的(社会科、理科、技術・家庭科)にエネルギーミックスについて考える授業を実施。その成果と課題に関する報告でした。知識と思考の両方を問うペーパーテストと、コンピテンシーに及ぶ、卒業後も学びの行動に影響を与える教育を行ったとのこと。合科で実施することの難しさや工夫についての質問に対しては、合科での実施は教員同士の連携と協力が必要であり、他の教員には丁寧な説明で理解を得るようにする、評価のタームシートを共通にして複数の教科で一貫して生徒の変化が分かるようにするなど、様々な工夫をして対応していると回答していました。

■セッションD コーディネーター:琉球大学教授 濱田栄作氏

静岡エネルギー環境教育研究会

「視察に基づく動画教材の作成と実践―生徒の思考の起点となる教材の効果―」(PDF形式:3.6MB)![]()

エネルギー問題や環境問題が自分事になっていないという課題を解決するため、教師自ら施設を視察し、体験に基づいた動画を作成し授業に活用した、中学校および高等学校での授業実践の報告でした。視覚的に理解しやすい動画を自作することで単元内容や授業展開に関連した構成にでき、教師の実体験と肉声によるナレーションによって生徒に興味を持たせ、自分事として取り組む動機付けができること、またナレーションはあえて単調にして動画から得られる情報も制限し、自分で調べさせるようにしこと、生徒に考えさせるような質問も含める工夫をしたことなどが報告されました。高校生に関しては、「NUMO第5回私たちの未来のための提言コンテスト」への応募を冬休みの自主課題としたところ、商業科9名の内8名が動画部門に、共通テスト受験直前の普通科文系19名のうち12名が作文部門に応募するという結果になり、自分事になったのではないかと分析されていました。

九州エネルギー教育研究会

地層処分問題を学校教育で扱うことの意義を考える(PDF形式:2.0MB)![]()

技術的側面から始まる工業高校のエネルギー教育に対し、社会的側面、倫理や心理の領域からも考える必要があること、地層処分問題を授業で扱うことに関する現状分析と取り組みの狙い、ボードゲーム教材「ジオ・サーチゲーム」や『誰がなぜゲーム』を活用した授業実践についての報告でした。授業の工夫として、地層処分を扱う前に課題を身近に感じる別の課題(コロナ禍、使用済み食品包装容器など)を題材にした時の例を挙げ、アンケートをとる際には、以前の参加者の結果を示しておくことで、更に思考を深められるようにしたとのことでした。

近未来エネルギー教育研究会

ジオ・サーチゲームの教育的意義と改善の考察(PDF形式:1.7MB)![]()

近未来のエネルギー利用について児童・生徒の当事者意識が高まるような教育活動を推進することを目的として、探究活動の要素を取り入れた授業づくりと授業実践を中心に活動し、ジオ・サーチゲームを活用した、名古屋での公開ワークショップと、私立中学校での授業実践およびジオ・サーチゲームの教育的意義と改善点についての報告でした。ワークショップではワークシートを活用し、最後に意見交換と振り返りを行ったとのこと。その中で、「やりっぱなし」を防ぐ振り返りの重要性を感じたと発表がありました。また、教科横断に対する取り組みとして、自分でも色々な教科を学んでいること、クラブ活動(科学部)の施設見学の引率という形で他の先生方を巻き込んでいるという話もありました。

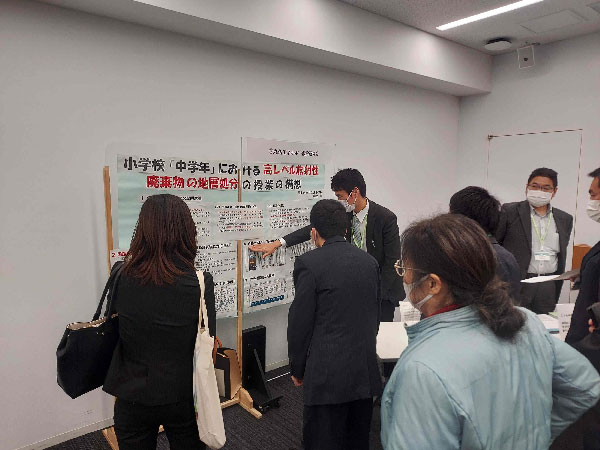

ブース形式の交流セッション

今年度、各研究会同士の交流を目的として行ったポスターセッション。5分程度の授業実践の発表を行う研究会もあれば、壁などに張られているポスターを読んでもらった方々から質問を受ける方法など、様々な形で交流が図られました。出展した11団体の各ブースを参加者が訪れ、展示の説明に熱心に耳を傾けながら、積極的に質問している様子がうかがえました。名刺交換などの交流も盛んに行われていました。

①北海道大学エネルギー教育研究会

「不要なものの処理」について意見を持つ学習(小学校4年生/社会科)

社会的合意形成の力を義務教育段階で育むことを目標に、小学校4年生に最終ごみのイメージを持たせ、自分事として意見を持たせるための授業構想の全容と、授業実践から見えた指導案改善の方向性についての紹介。

②いやになるほど理科研究会

放射線や放射性廃棄物の処分法を考える授業(中学校2,3年生/理科)

理科嫌いな生徒も納得できる授業づくりを目指す研究会。今回は高レベル放射性廃棄物の「宇宙・海洋・氷床・地層処分・長期管理」の5つの処分法のメリット・デメリットを生徒に挙げてもらった授業実践の紹介。

③愛知教育大学附属名古屋中学校現役・OB会

本研究会の取り組みの紹介(中学校3年生/理科)

本年度の取り組みとして行った「エネルギー環境教育を推進する会(ESK)との交流会」および「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する授業実践(中3理科)」についての報告。

④エネルギー環境教育を推進する会(ESK)

中学校理科における放射線教育~見通しをもって実社会における放射線の扱いを考えるために(3)~(中学校2,3年生/理科)

本年度の研修会の紹介および中学校における放射線の授業の指導計画の紹介と、ヒートシンクを使った簡易霧箱の実演。

⑤沖縄エネルギー環境教育研究会

これからの社会を生き抜くために必要な力を育む高レベル放射性廃棄物をテーマにした教材(全学年/全般)

エネルギー環境教育に関する教材開発や実践的研究を、現職教員と教員志望の学生が協働して推進している研究会。タブレット教材「New HLW」や討論型ワークシート教材「『誰がなぜゲーム』で考える地層処分問題」の効果的活用法を紹介。

⑥伊勢エネルギー環境教育研究会

探究活動を通してエネルギー問題を考える(総合)

大学生・大学院生を対象とした総合的な学習(探求)の時間の模擬授業をもとに、児童・生徒がエネルギー問題を身近なものとして捉え、合意形成に向けてよりよく課題を解決することができる授業モデルの開発を目指した活動の報告。

⑦九州エネルギー教育研究会

児童・生徒の主体的な課題解決能力を高めるエネルギー教育の研究(小学校4年生/社会科・国語科・道徳、中学校3年生)

小学校「中学年」に高レベル放射性廃棄物の地層処分の授業をする上での問題意識や実践の方向性、国語科の説明的文章での授業実践についての紹介と、中学校3年生を対象に行ったエネルギー問題に関するCM作成を通して、生徒が自走し、学びに向かう力の向上を図る授業実践の紹介。

⑧未来型科学教育研究会(FSTA)

地球規模の課題(地層処分)解決につながる小学校社会科学習の関連(小学校4~6年生/社会科)

エネルギー教育カリキュラムの系統分析から、高レベル放射性廃棄物の地層処分に焦点を当て、カリキュラムを構築。また、小学校4年生~6年生の学習内容をSDGsの視点で整理し、学ぶ内容との関連を提案。

⑨三重大学教育学部技術・ものづくり電気研

ゲーム形式でエネルギー問題を考える授業の開発(中学校全学年/技術・家庭科)

楽しく自分事としてエネルギー問題を学べるように開発した双六状のボードゲーム教材「エネスター」を用いて、S+3Eの考え方をベースに、安全性・安定供給・環境問題・電気コスト・海外の電力供給の5つのパートを通して総合的な教育を目指す授業の開発と実践の紹介。

⑩社会科を元気にする会

社会科を元気にする会の10年間の歩み

社会科の先生たちを中心に行ったエネルギー関連施設への視察や資源エネルギー庁等の委託副読本編集、Teamsを活用した情報共有や定期的な学習会の実施など、本会の10年間の活動を紹介。

⑪長崎大学教育学部 藤本登氏

電力需給から考える原子力の役割

電力需給を体験的に学習できる実験装置と電源探索アプリの紹介と実演。圧力鍋の蒸気を用いた模擬火力発電・手回しモーターを用いた模擬風力発電・太陽電池などを使用して、実際にどのように電力が生み出されるのか、消費量によってどう変わるのかを展示。

まとめ

各セッションの終了後、コーディネーターを務めていただいた3人の先生による振り返りが行われました。「地層処分」の授業での取扱いについて、総合的な学習の時間の活用や各教科の連携、合科での扱いなど様々な方法が模索され、レベルが安定してきた、より底上げされた発表であったとの感想がありました。「自分事として考えさせるための話し合い活動やICT活用の有効性」「より汎用性の高いNUMO教材を教員と共同開発」「地域に埋もれた教材の発掘と共有」などについての意見が出ました。初の試みであったポスターセッションについても、概ね高評価を得ていました。今後の取り組みに向けては、グループワークによる授業づくりとその実践・評価を長期的・継続的に行うこと、授業評価を取り入れた発表にすることなどが提案されました。最後に、関心の薄い人々にどう広げていくかが課題であること、地層処分の問題をエネルギー環境教育の一部分と捉え、エネルギー環境教育の全体像が見えるようにしていく必要があることにも言及しました。

閉会挨拶 NUMO 専務理事

最後にNUMO専務理事の田川和幸が閉会の挨拶を行いました。地層処分事業やエネルギー環境教育の教育現場での意義について、社会的合意形成の練習の場として将来役に立つものであり、感覚ではなく論理的・合理的に対話・思考ができるようになることが重要だと述べました。また、更にネットワークを広げつつ、今回いただいたNUMOに対する要望についても検討したいとして、会を締めくくりました。